★星空観察会★-富士見町子どもサロン [子育て・教育]

富士見町子どもサロンの★星空観察会★が

行われました。

参加の子どもたちは小学生が中心。

『星の話』の内容は子どもだけでなく

保護者の方々にも聞いてもらえるように

最近の宇宙関連のニュースも交えた

内容に工夫しました。

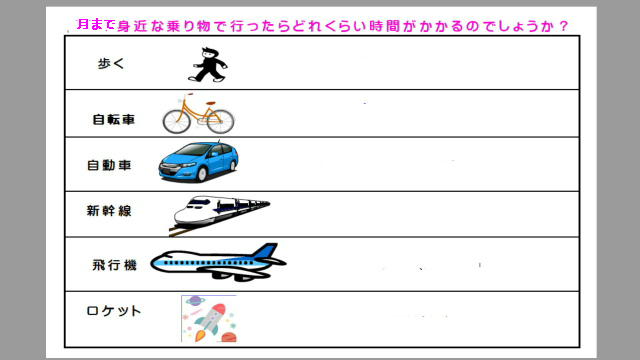

[話の内容]

①太陽-・太陽の大きさ・黒点の増加

・オーロラ・宇宙天気予報など

②月-月の満ち欠け・SLIMの月面着陸

③太陽系-木星・四大衛星

④冬の星座-星の明るさ・オリオン座

・冬の三角形 ・ベテルギウスについて

子どもの興味を引き出すため、子ども向けの

質問やクイズや交え、最近の宇宙に関する

ニュースも含めた内容にしました。

提示した写真は私の撮影・編集したものを

中心に行いました。

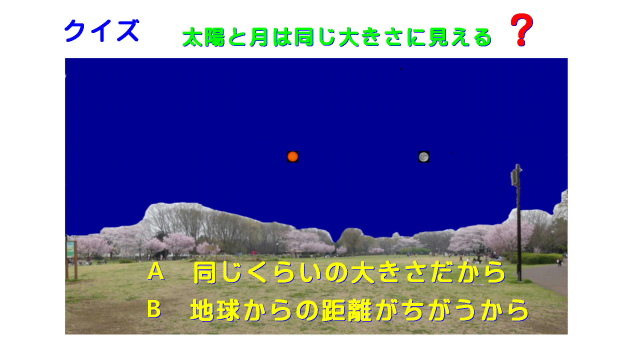

[クイズの例]

【観察】

『星の話』の後は、Kさんが望遠鏡の準備を

してくれている東村山中央公園へ移動。

(天体望遠鏡での観察)

・月の観察 ・木星 ・木星の四大衛星

(目視で)

・シリウス ・オリオン座

・ベテルギウス・リゲル・三つ星

・その他

今迄、この観察会は天気に恵まれず

久しぶりの晴れの日の観察で参加者も改めて

星を見る楽しみを感じてくれたようです。

富士見町子どもサロン★星空観察会 [子育て・教育]

富士見町子どもサロンは、

2017年10月開催のハロウィンのイベントをきっかけに

誕生しました。

地域の中で子どもたちが様々な経験を通してのびのびと

成長するようにと願い、このサロン活動を通して、地域

の方と共に助け合う町づくりにつながりたいと思い地域

の保護者を始め有志によって作られました

私も子どもたちと接し、自分の趣味の「星を見ること」

「バードウォッチング」等の趣味を通してその楽しさを

知らせたいと思い協力しています。

*今迄の活動は画面左下の

「子どもサロン」で検察してください。

富士見町子どもサロン「星空観察会」 [子育て・教育]

健全な町づくりを目指した地域のサークルです。

ホームページ

https://fujimikodomosalon.com/about

ブログ

https://ameblo.jp/fujimikodomosalon/

9/24 に「星空観察会」を行います。

私も星の話と観察について話をする予定です。

台風が近づいているので実施できるか心配です。

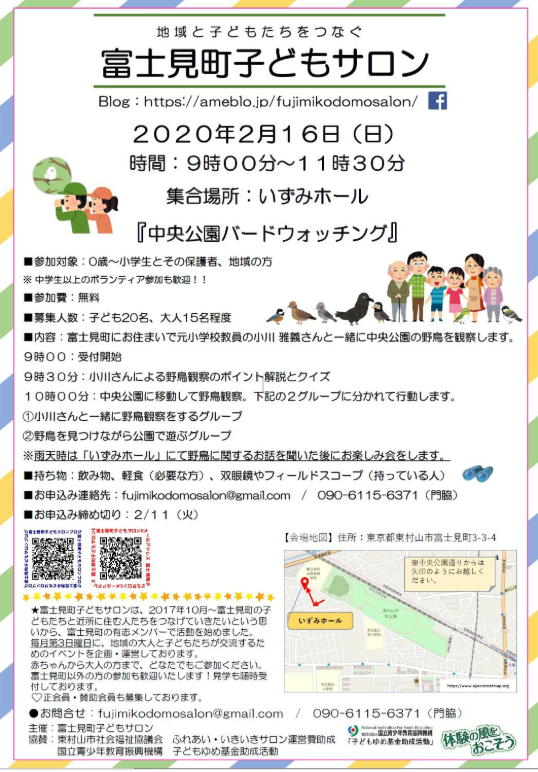

fscebookより『富士見町子どもサロン』で「野鳥を見つけよう」 [子育て・教育]

冬の東村山中央公園で「野鳥を見つけよう」 [子育て・教育]

グループ主催の活動に参加してきました。

『富士見町子どもサロン』は地域の中で子どもたちが

様々な経験を通してのびのびと成長するようにと願い

活動し、地域の方と共に助け合う町づくりにつながれば

と思い活動しているサークルです。

始め 雨が降っていたので

・野鳥の話

・野鳥に関するゲーム等

をし、雨がやんだので公園に出かけバードウォッチング

をしました。

子どもたちは、“ドバト”を追いかけ、木の上で

鳴いていた“キジバト”を眺め、芝生にいた

“ムクドリ” “ツグミ” “ハクセキレイ”などを見た後

木の幹を突いていた“コゲラ”を見つけ大喜びでした。

『富士見町子どもサロン』で星の話を [子育て・教育]

『HY市バードウォッチング同好会』の小学生会員を連れてカワセミを見に [子育て・教育]

一昨日(10/30)は『HY市バードウォッチング同好会』の小学生会員の通う小学

校が振替休日でした。

そこで以前から子どもたちから「カワセミを見たい・撮りたい」また保護者の

方々からも「是非」ということで、いつも私が出かけているカワセミポイントへ

連れていきました。

出発前に子どもたちと次のような約束をしました。

・現地ではバードウォッチャーとしてしっかりと挨拶をする

・野鳥を驚かしたり、他のバードウォッチャーに迷惑をかけない

(大きな声・足音に注意 野鳥に近づきすぎない)

・野鳥の姿や様子をしっかり観察する

・トイレは1人で行かない

・ゴミは持ち帰る

小学生5人、重いフィールドスコープをかつぎ、カワセミなどを観察、そして

デジスコで野鳥撮影。

(*その様子はこちらへ)

子どもたちは素晴らしい観察眼を持っています。また素晴らしい写真を撮りました。

(*小学生の撮った素晴らしい写真 A B C )

昼食中には、すぐ後ろの3~4mにある杭にカワセミが訪れ大喜びでした。

フールドスコープでは近すぎて後ろに下がって特大のカワセミを堪能しました。

午後からは、会員のM.Nさん(HM市)もやってきて野鳥写真などを見せて

いただき、楽しいひとときを過ごしました。

改めて子どもの頃から野鳥や自然とかかわることは素晴らしいことと感じました。

子どもたちは約束もしっかり守り、 帰りには多くのお世話になった方々に笑顔

で「さようなら」の挨拶もしっかりできました。

お世話になった方々、ありがとうございました。

教育のあり方について-高校必須科目未履修問題から [子育て・教育]

全国各地の公私立高で必修科目が履修されていな実態が明らかになり、マスコミなどで大きく取り上げられている。

教育に係わったものとして何とも情けない。

教育再生会議も発足した。ここでも目先の学力やいじめ等の行き当たりばったりの話し合いのように感じてならない。

戦後の昭和30~40年代頃から、子どもが大変だということで受験科目を減らしたり、何か間違った思いやりや平等感が教育をおかしな方向に向けてしまったとしか思えない。

私の子どもの頃(すぐ年寄りがいうことだが)、中学から公立高校への受験は9科目、私立は5科目の入試だった。

特に公立高校は9科目900点満点で、いわゆる芸能教科と呼ばれる音楽・図工・体育・技術家庭の点数も同等に扱われていた。

いつのまにか主要科目?と言われる国語・社会・数学・理科・英語の5科目になり、私立は3科目という学校が多くなってきた。

大学の入試科目も同様の傾向である。

その結果、最近の若者は常識的なことが知らないのも当たり前である。

受験に必要のない科目は手を抜き(多くの高校も)、目先の受験のためだけの勉強しかしてこない若者が多くなってしまったのは当然である。そして大学に入っても勉強せず遊びほうけている学生も多いようだ。

一昨日から報じられている高校の教科の未履修の問題も学校自体が教育の本質を忘れ予備校化して、本来の公教育の子どもを人として育てる視点が抜けてしまった結果であろう。

私は、学校(特に義務教育)は知識だけを学ばせる場ではなく全人格を育てる場と捉えてきた。よく知・徳・体をバランスよく育てるのが教育だといわれている。

現在は、知(そのうちの狭い意味での学力)しか重点にされておらず、徳(心の教育)や体(体力のない子どもの増加)についても多いに議論し、教育の本質である家庭・学校のあり方について社会全体で考えてきたい。

特に教育界は改めて未来を担う子どもの教育について真摯に議論を深め、文部科学省や教育再生会議等にも積極的に現場の問題・教育現場の考える未来の学校のあり方について提言して欲しい。

日光での自然体験=戦場ヶ原の花 [子育て・教育]

「ワタスゲ」も風にゆれていました。

日光での自然体験=倒木から新しい木が [子育て・教育]

倒れた木が朽ち、そこに種が落ち、新しい芽が育ち成長しているところです。

子どもたちは市内の雑木林で、雑木林の萌芽更新の学習をしているので理解

が・・・・・・